/*无聊时整理笔记,不曾想自己也曾这么无聊过。*/

Table of Contents

一句话总结

- 做个不太严格的区分以便记忆:营业外收入的取得是不能确定未来是否可再发生的一锤子买卖,其他业务收入的取得是预期未来可重复进行的非主营业务活动。

- 看起来,营业利润并不一定等于营业收入减去营业成本。(主?)营业(务?)收入和(主?)营业(务?)成本绝大部分仅针对主业提供的商品和劳务而言,它们之间的差额与投资收益、资产减值损失、公允价值变动损益等一道构成营业利润。

- 营业利润主要强调实体经营属性,净利润主要强调所得税扣减等。二者不必然相等。

- 营业外收支不影响营业利润。

- "收益"就是所有者权益的增加。"综合收益总额"是净利润与其它综合收益的合计金额。净利润通过损益类科目的归集和结转来增加所有者权益。其他综合收益是未在损益中确认而直接计入所有者权益的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额,例如可供出售金融资产期末公允价值上升带来的资本公积的增加。

- 可辨认净资产公允价值与股权的公允价值不一定相等:前者是分立净资产公允价值的总和,后者是股权未来现金流的现值,可能让净资产整体大于部分之和。当然,股权的公允价值也有可能低于可辨认净资产公允价值。

- 企业对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响时,才会有成本法核算的长期股权投资(没报价)、可供出售金融资产(有报价且持有时间长)、交易性金融资产(有报价且短期内赚差价)。

- 留存收益就是没有被分派出去的收益,包括未分配利润、盈余公积、法定公积等。

- 除长期股权投资之外的四类金融资产中,只有持有至到期与持有待售(可供出售)金融资产之间可以有条件重分类。

- 长期股权投资核算:持股比例上升导致成本法转为权益法时,对原来持股比例部分按权益法追溯调整;持股比例下降导致成本法转为权益法时,对剩余持股比例部分按权益法追溯调整。

- 资产处置损失抵税的本质在于,其损失并未引致真正的现金流出,相反,却真真正正减少了所得税费用的现金流出。

- 售后租回形成经营租赁时,若低售价由低租金来补偿,则应把出售当期原本一次性的"营业外支出"通过递延收益分摊至以后租赁各期的相关费用。

- 根据以往经验能够合理估计退货可能性的附有销售退回条件的商品销售的会计处理:销售商品时全额确认收入、全额结转成本;确认估计的销售退回时,把预计赚不到的利润确认为预计负债,并冲减相应的收入、成本;退货时把确实没赚到的利润冲减预计负债,并转回相应的库存商品。

- "长期待摊费用"与"递延收益"颇有异曲同工之妙。我们可把长期待摊费用看成是"递延费用",也可把递延收益看成是"长期待摊收益"。

- 会计估计变更的本质是根据客观信息做出新的判断,会计政策变更的本质是根据主观意愿做出新的选择。由此可以理解为何固定/无形资产折旧/摊销方法的变更是会计估计变更,而发出存货计价方法的变更是会计政策变更。

- 以销售商品方式进行售后回购融资的,收到的款项应确认为其他应付款,回购价格大于原售价的,差额应在回购期间逐期确认为利息费用并调增其他应付款。

- 资产减值损失是损益类科目,资产减值准备是资产类科目。

- 是记入投资收益还是记入资本公积(或公允价值变动损益)的大致判断方法:标的物已然脱手,则记入投资收益,反之记入资本公积(或公允价值变动损益)。股权交易的标的物是股权被转让的整个子公司,因此如果部分股权转让后仍未丧失对子公司的控制权,则出售股权的利得仍应记入资本公积。由微不足道的长期股权投资增资为绝对控股的长期股权投资时,实际相当于用原来微不足道股权公允价值和增付价款一起,交换绝对控股的全部股权,所以原股权部分的公允价值增值额应调增长期股权投资和投资收益。

- 认股权证锁定了公司能够享有的股本溢价。

- 实际构成净投资的长期应收款仍应考虑汇兑损益,只是其形成的汇兑损益不计入营业利润。

- 长期待摊费用是资产类科目。可以把“递延所得税资产”看成是“长期待摊所得税费用”。

- 会计中的“控制”就是决策并获利。

- 会计中的“或有”就是“过去形成、未来决定”。

- 预计负债是“现时”、“过半”、“可计量”的或有负债。

- 微不足道的权益性投资,没公允报价则为长期股权投资,有公允报价则为可供出售金融资产或交易性金融资产。

- 对外捐赠支付现金记入营业外支出,但为经营活动现金流量。

- 按购买日公允价值持续计算的全部可辨认净资产账面价值,加上完全商誉,其和与资产组可收回金额的差额,首先冲减完全商誉,从而归属于母公司和归属于少数公司的商誉均分别按份额发生了减值。合并财务报表中仅反映归属于母公司的商誉,因此合并财务报表中商誉减值损失是母公司所占完全商誉减值损失的份额。

- 总部资产的减值测试:把总部资产按比例分摊入各利润中心资产组,然后按各资产组可收回金额进行减值测试,单个资产组的减值金额按比例分摊至组内所分摊到的总部资产。

- 递延收益三例:①BOT合同建设期间投资在经营期间摊销;②政府补助在受益期间摊销;③售后租回业务中,出售所得利润在租赁期间摊销。

- 反向购买:A公司增发扩股并对价支付给B公司股东,获得B公司控制权,B公司原股东拿着A公司增发的股票控制了A公司。

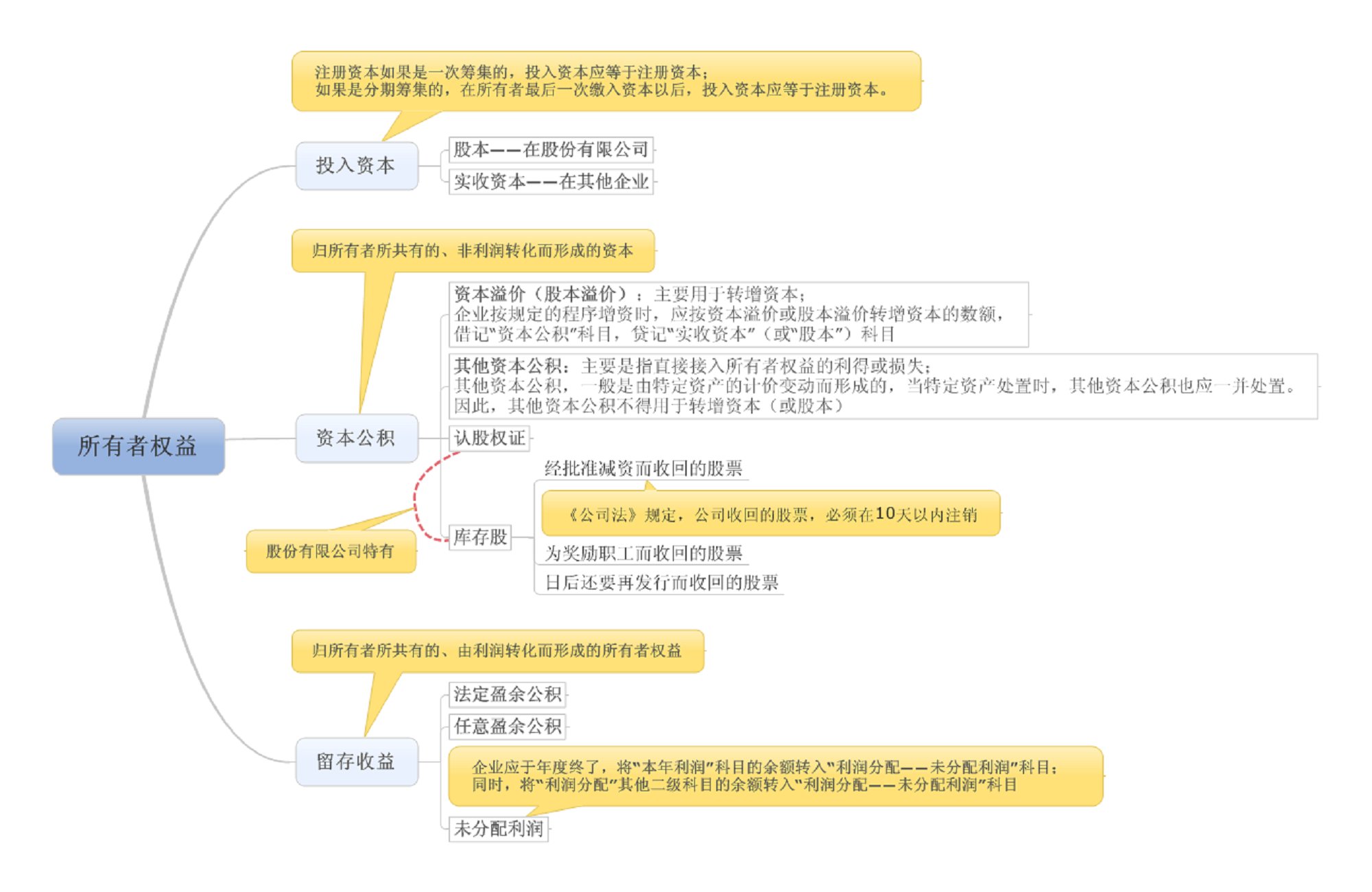

所有者权益

“所有者权益”不太精确地分为三大块:第一块是最初投的,第二块是天上掉的,第三块是中间赚的。

“应收”与“应计”

goto 《2011轻松过关·会计》 P.22

持有至到期投资的后续计量:

借:应收利息(分期付息债券按票面利率计算的利息)

持有至到期投资——应计利息(到期时一次还本付息债券按票面利率计算的利息)

贷:投资收益(持有至到期投资摊余成本和实际利率计算确定的利息收入)

持有至到期投资——利息调整(差额,摊销额,也可能在借方)

取得/出让无形资产会计处理的实质

goto 《2011轻松过关·会计》 P.118

取得无形资产时的分录:

借:无形资产(——等于长期应付款的现值)

未确认融资费用

贷:长期应付款

把借方的未确认融资费用并入贷方的长期应付款,可见取得无形资产时会计处理的实质:

借:无形资产

贷:长期应付款现值

出让无形资产时的分录:

借:长期应付款

银行存款

营业外支出

累计摊销

贷:无形资产

未确认融资费用

把借方的累计摊销并入贷方的无形资产、把贷方的未确认融资费用并入借方的长期应付款,可见出让无形资产时会计处理的实质:

借:长期应付款现值

银行存款

营业外支出

贷:无形资产账面价值

长期应付款现值取决于市场利率或协议利率,无形资产账面价值取决于企业自身的会计政策与会计估计。

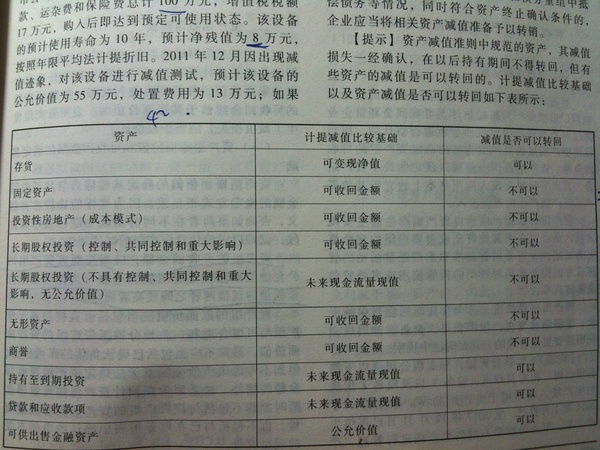

易变现资产的减值准备可以转回

goto 《2011轻松过关·会计》 P.145

一言以蔽之:灵活的可以转回,笨重的不可。

"转回"与“结转”:

计提减值准备的会计处理:

借:资产减值损失

贷:[资产]减值准备

“转回”的处理:

借:[资产]减值准备

贷:资产减值损失

“结转”的处理(“结转资产减值准备”也可以说成“将资产减值准备予以转销”):资产减值损失一经发生,就不再对这个损失值予以减少,而是在其他地方进行补偿。

以“存货跌价准备的结转”为例(goto 《2011轻松过关·会计》 P.52):

对已售存货计提了存货跌价准备的,还应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期主营业务成本或其他业务成本,实际上是按已售产成品或商品的账面价值结转至主营业务成本或其他业务成本。

会计处理如下:

借:主营业务成本

贷:库存商品

借:存货跌价准备

贷:主营业务成本

实际上就是:

借:主营业务成本

存货跌价准备

贷:库存商品

goto 《2011轻松过关·会计》 P.27

关于减值准备的转回:这个其实很好理解,对于未来肯定会卖出脱手的,如持有至到期投资、贷款和应收款项、(可供出售金融资产中的)可供出售债务工具等,当公允价值已上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值准备通过冲减资产减值损失予以转回,从而计入体现短期利润的当期损益;对于未来不一定会卖出或准备通过长期持有获取红利的,如(可供出售金融资产中的)可供出售权益工具、长期股权投资等,其与短期利润无关,减值准备的转回自然不能通过冲减资产减值损失并计入当期损益来进行,而应计入体现长期权益的资本公积。

一般所说的“某某资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回”,说的就是“不得通过损益(资产减值损失)转回”。

可转换公司债券的会计处理

goto 《2011轻松过关·会计》 P.171

发行时的会计处理说明:

借:银行存款(=面值-发行费用)

应付债券——可转换公司债券(利息调整)(=面值-负债成分+负债成分发行费用)

贷:应付债券——可转换公司债券(面值)

资本公积——其他资本公积(=权益成分-权益成分发行费用=面值-负债成分-权益成分发行费用)

可见“应付债券——可转换公司债券(利息调整)”包括两部分:债券面值与现值之间的差额(即等于权益部分的价值)以及负债成分应负担的发行费用。一般是先算出“资本公积——其他资本公积”,再推算出“应付债券——可转换公司债券(利息调整)”

现把借方的“应付债券——可转换公司债券(利息调整)”并入贷方的“应付债券——可转换公司债券”可得

借:银行存款

贷:应付债券——可转换公司债券(=现值/负债成分-负债成分发行费用)

资本公积——其他资本公积(=权益成分-权益成分发行费用)

可转换公司债券转换为普通股股票时的会计分录:

借:应付债券——可转换公司债券(面值)

资本公积——其他资本公积

应付利息

贷:应付债券——可转换公司债券(利息调整)

股本

资本公积——股本溢价

把贷方的“应付债券——可转换公司债券(利息调整)”并入借方的“应付债券——可转换公司债券”可得:

借:应付债券——可转换公司债券(——考虑了分摊的发行费用后在转换时摊余的现值)

资本公积——其他资本公积(——权益成分-发行费用,就是最初的那个数值)

应付利息(——当期由债券付息直接产生的财务费用,不抵减利息调整)

贷:股本(——这个数值是由债券本身定死的)

资本公积——股本溢价

可见转换时的股本溢价就是负债成分尚未偿付的部分与权益部分之和,加上当期票面利息;所有这些相较股本的溢价。

发行可转换债券时,收到的钱一般要比将其当做纯债券时的未来现金流折现(负债成分)多,多出来的部分即是权益成分的价值。确认为资本公积。

计算方法:

- 根据债券票面给定的未来现金流量按债券市场利率折现出负债成分公允价值;

- 将负债成分公允价值减去分摊的发行费用作为新的现值,根据债券票面给定的未来现金流量算出实际利率;

- 根据负债成分公允价值减去分摊的发行费用后新的现值与实际利率计算各期利息费用与摊余成本。

合同预计损失

goto 《2011轻松过关·会计》 P.198

如果合同预计总成本超过合同预计总收入,则形成合同预计损失,应提取损失准备,并确认为当期费用。

当期的合同实际损失已通过“工程施工——合同毛利”反映,其余的损失即为合同预计损失,通过

借:资产减值损失

贷:存货跌价准备

来反映。

“合同预计损失”,其实就是“合同预计还会有多少损失”。

$$

\begin{equation}

\begin{split}

&(预计总成本-预计总收入)-(已发生成本-已累计收入)\\

=&(预计总成本-预计总收入)-(已发生成本-\frac{已发生成本}{预计总成本}\times预计总收入)\\

=&(预计总成本-预计总收入)-(预计总成本\times\frac{已发生成本}{预计总成本}-\frac{已发生成本}{预计总成本}\times预计总收入)\\

=&(预计总成本-预计总收入)-(预计总成本-预计总收入)\times\frac{已发生成本}{预计总成本}\\

=&(预计总成本-预计总收入)(1-\frac{已发生成本}{预计总成本})

\end{split}

\end{equation}

$$

BOT会计处理

goto 《2011轻松过关·会计》 P.199

在“按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定该安装工程完工进度”的前提下,每期“工程施工——合同成本”是实际发生的成本(体现着权责发生制原则),“工程结算”是每期收到的金额,完完全全体现着收付实现制原则。

因此每期的“主营业务成本”就等于当期的“工程施工——合同成本”,但每期的“主营业务收入”经常不等于当期的“工程结算”,而等于\((\frac{累计实际发生的合同成本}{合同预计总成本}\times合同预计总收入-累计收入)\)。

值得注意的是,各期“工程施工——合同成本”之和与各期“主营业务成本”之和都等于合同总成本;各期“主营业务收入”之和(从权责发生制角度)等于合同总收入;在最终款项都收到后,各期“工程结算”之和(从收付实现制角度)等于合同总收入。(想想,最后一期的成本与收入都是用合同总成本与合同总收入来减去已累计的成本与收入。)

因此各期的“合同毛利”(=主营业务收入-主营业务成本)之和必然等于最终“工程结算”汇总数与“工程施工——合同成本”汇总数之差。

关于“存货跌价准备”:这个只是在资产负债表日出现合同损失迹象时,报告从该日开始的将来还会损失多少,只是为了临时报告一下用的。它总是在最初出现合同损失迹象时通过“资产减值损失”来增加损失,又在最后通过“主营业务成本”来等额减少成本,因而对最终的“合同毛利”毫无影响。

(设想就算没有“存货跌价准备”&“资产减值损失”这对分录,其他的会计处理分录依然不会变,除了“主营业务成本”不被冲减,最终的“合同毛利”依然不变,只是在预计减值的当期无法看到到底减值了多少了。)

合并报表中对内部交易产生之存货的考量

销货方:

借:主营业务成本

贷:存货

借:银行存款

贷:主营业务收入

购货方:

借:存货

贷:银行存款

最终总的分录一般是:

借:主营业务成本(内部交易总成本)

存货(内部交易虚增的存货)

贷:主营业务收入(内部交易总收入)

在集团整体看来,凭空增加了存货与利润。

因此最后的抵消分录就是:

借:主营业务收入(内部交易总收入)

贷:主营业务成本(内部交易总成本)

存货(内部交易虚增的存货)

在集团整体层面抵消凭空增加的存货与利润。

假设购货方向集团外第三方售出了部分存货:

集团内原购货方:

借:主营业务成本

贷:存货(包含了虚增的部分)

借:银行存款

贷:主营业务收入

在集团看来,还应有一个

借:存货(虚增的部分)

贷:主营业务成本

数额就等于先前内部交易存货虚增额中被售出的部分。

因此,考虑了向第三方售出后的最终抵消分录就是:

借:主营业务收入(全部的内部交易收入)

贷:主营业务成本(全部的内部交易成本+内部交易存货虚增额被售出的部分)

存货(内部交易存货虚增额未被售出的部分)

其实也很好理解:在集团整体看来,最后向第三方售出时,个别报表中的

借:银行存款

贷:主营业务收入

也是合并报表中的情况。

唯一注水的就是:

借:主营业务成本

贷:存货

中,存货含有被内部交易虚增的成分。

因此,只要执行

借:存货(内部交易存货虚增额中被售出的部分)

贷:主营业务成本

抵消就行了。

合并报表中产生的递延所得税:

内部交易,一方面会增加销货子公司的收入,从而多缴税;但在另一方面会在未来等额增加购货子公司的销货成本,从而少缴税。因此在集团层面整体看来,内部交易中销货子公司所交的所得税形成递延所得税资产,抵减购货子公司未来销货所得的所得税费用。

当购货子公司在内部交易中所购得的存货发生减值时,即已在个别报表中形成递延所得税资产,因此在合并报表中只要补上剩下的递延所得税资产就行了。

商誉

商誉是收购方所付出的公允对价高于被收购方可辨认净资产公允价值的部分。

在这里,被收购方的关键词有两个:"可辨认净资产"和"公允价值"。为什么不是"所有者权益公允价值"或"可辨认净资产账面价值"呢?不是“所有者权益公允价值”的原因是:商誉离开原控股公司就不存在了。不是“可辨认净资产账面价值”的原因是:被收购方可辨认净资产公允价值高于可辨认净资产账面价值的部分实质上就是公司今后的卖货收益(固定/无形资产相当于分期出售的存货),而收购方作为投资方,把被收购企业今后卖货的收益提前在购买合并日以投资收益确认了。

收购方在收购时,面对的是与母公司相剥离被收购企业的可辨认净资产公允价值;收购方收购完成后,给被收购企业的可辨认净资产公允价值附加上商誉。

附加的商誉是多少,全凭收购方支付的公允对价相对于所占被收购方可辨认净资产公允价值份额的溢价所确定,少数股东表示躺着也成比例得到附加的商誉份额。收购方付出的溢价与少数股东按比例得到的相应商誉一起构成了完全商誉。

可以把商誉理解为魔兽里英雄的光环,是控股企业与少数股东一道,对被收购方盈利属性的加成。被收购方的盈利属性体现为其所有资产作为一个资产组时,这个资产组可收回金额的大小。当可收回金额低于被收购企业可辨认净资产按照购买日的公允价值持续计算的账面价值与完全商誉之和时,减少额首先冲减整体商誉,然后按持股比例在控股股东与少数股东之间具体分配商誉减少额。

可供出售金融资产后续计量

计算可供出售金融资产期末公允价值变动时,先用期初摊余成本计算本期投资收益,再用期初公允价值加上本期投资收益减去本期收到的利息来计算可供出售金融资产期末按公允价值调整前的账面价值。

计算可供出售金融资产最终处置时应确认的投资收益时,就用处置时的售价减去处置时的摊余成本(由初始入账成本与实际利率计算得来,不必考虑每期期末的公允价值变动)就行了。之前每期期末确认资本公积其实是把这一运算分解分步进行了。

谨记:某时点公允价值与该时点摊余成本之差,就是截至该时点所有资本公积(公允价值变动)发生额之和。

从零股权到完全控股再到零股权(全流程会计处理)

重大影响的形式参股,权益法核算

投资方个别报表

付出对价低于所占被购方公允价值份额,则差额贷记营业外收入。

被购方个别报表

不做账务处理。

购买日合并报表前对被购方个别报表的调整:公允价值高于账面价值,则高出份额贷记资本公积,调增相关资产(如存货、固定资产等)的账面价值。如此,被购方的权益才能与投资方的长投充分抵消。

被购方实现净利润与其他综合收益(如可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积)

投资方个别报表:如果购买时的出资额高于所占被购方股权公允价值份额,则仍按购买方出资额确认长投。高出的部分实际形成商誉。被购方在后来实现净利润与其他综合收益时,在购买方原出资额(包含了商誉)基础上继续调增长投就是。

根据被购方实现的净利润来确认投资收益时,不必考虑之前的商誉,只用完全权益法考虑即可。

投资方进一步购买被购方有表决权股份,进而取得控制

投资方个别报表:长投账面价值=原出资+营业外收入(如果购买时有的话)+净利润调增+其他综合收益调增

合并报表中的商誉:投资方原股权公允价值+新增投资-所购股权公允价值

合并报表中的投资收益(实际上也就是投资方的投资收益,因为合并报表是给投资方的股东看的):投资方原长投公允价值-长投账面价值+其他综合收益由资本公积转出为投资收益

控制方继续购买子公司股权:交易性质为购买少数股东权益

首先根据完全权益法,按购买日公允价值持续计算该交易日的子公司净资产(不要理会该交易日重估的子公司净资产公允价值,真是什么关系也没有!因为并未涉及到控制权的变动)把真正赚到的净利润与其他综合收益都加上,然后根据本次交易控制方所付出的对价,与所购股权享有的份额,此二者之间的差额来调整合并报表中的资本公积。

出售控股子公司部分股权后仍然控制

母公司个别报表中的投资收益为出售所得价款减去原始出资额份额。

合并报表中,出售股权取得的价款与所处置股权相对应子公司按购买日公允价值持续计算的净资产之间的差额,调整资本公积。

合并报表中商誉不变,不确认处置投资收益。

出售控股子公司部分股权后改为权益法核算

(原)母公司个别报表中的投资收益即为出售所得价款减去原出资额份额。

(原)母公司个别报表中,此时剩余的长期股权投资即为剩下的原始出资额份额。个别报表中应以此为基础,按完全权益法从原始出资时刻起,根据被投资公司逐年实现的净利润与其他综合收益来调整长期股权投资账面价值。

关于出售这部分股权,在合并利润表中应确认的投资收益:

(出售所得价款+剩余股权公允价值)-(被投资公司按原始购买日公允价值持续计算的可辨认净资产总额×出售部分股权前总的持股比例+商誉)+被投资公司自原购买日以来的其他综合收益×出售部分股权前总的持股比例(即由“资本公积”结转至“投资收益”)

一言以蔽之:“得到的公允对价减去所占持续计算的可辨认净资产份额与商誉,再加上所占其他综合收益份额。”