Table of Contents

一、为什么需要信息系统?

我参加实习的一个重要体会就是,在一个组织机构中,尽管IT部门的重要性经常被提及,但IT部门始终只是一个支持性的部门。按照波特价值链的观点,IT部门的工作是起辅助作用的业务过程。然而,这种“辅助”的业务过程又是必不可少的。其原因在于,直接实现组织战略目标的业务过程需要计划、执行、控制和评价,而这四种活动就是“管理”。会计信息系统的目标正是“收集和存储业务过程中的数据,进而产生对决策者有意义的输出信息,用于帮助决策者计划、执行、控制和评价组织的各项活动。”(《现代会计信息系统》p.12)

二、会计信息系统的本质

信息系统接受的输入,是现实世界事物的某种属性值;信息系统所存储、改变的数据,是对现实世界的事物在某些属性角度上的抽象;信息系统的输出,是从这些属性值中提炼出来的能够指导现实业务运行的信息。

究其会计信息系统的本质,从一种不太精确地角度来说,我认为应包含以下三个部分:

(一)静态存在、动态更新的数据

所谓“静态存在”,是指信息系统要实现管理功能,必须要以一定量实际存在的基础数据作为支撑;但这种基础数据并非一成不变,而是在信息系统对业务活动进行指导的同时,又不断被业务活动的实际情况所反馈、修改,即所谓“动态更新”。由此可见,信息系统应是一种能够实现负反馈的闭环控制系统。

(二)改变数据的程序逻辑

现实世界是时刻变化着的,而作为对现实世界的抽象,信息系统中的数据也必须因时而变。数据在什么情况下发生改变?怎样改变?这些都是改变数据的程序逻辑所应解决的问题。

(三)采集并使外界信号转化为数据,以及把数据加工为信息以输出,并对业务过程实行控制的逻辑

外界的信号要成为系统内的数据,需要有一套机制来完成。数据还不一定是信息,信息系统需要有一套完备的机制,让原始数据以一种可理解的形式呈现在信息用户面前。同时,信息用户要能通过信息系统实现对业务过程的计划、执行和控制,这样才能形成一套完备的反馈机制,并实现信息系统的价值。

三、会计信息系统的演进

(一)手工会计信息系统

我想把这种系统不太精确地定义为“凭证驱动”的系统。它接受、处理、输出的实际上是业务过程中经济价值流向数据。这种系统存在的物理形态是一张张会计凭证、报表、授权证书等,其数据处理逻辑存在于一系列的规章制度以及操作人员的头脑中。

这种数据处理逻辑,就是所谓“会计循环”:

- 识别所需记录的会计事项;

- 根据会计事项数据记日记账;

- 过账;

- 编制调整前试算平衡表;

- 编制调整分录并过账;

- 编制调整后试算平衡表;

- 编制财务报表;

- 编制结账分录并过账;

- 编制结账后试算平衡表;

- 编制转回分录并过账。

手工会计信息系统向信息用户输出的是一张张的财务报表,信息用户通过财务报表上的数据可以把握业务过程的经济属性,从而指导业务的运行。

手工会计信息系统的缺点是显而易见的。

(二)传统的自动化会计信息系统

这种系统可以说是“视图驱动”的:所需的业务数据视图决定如何采集、存储和使用业务数据。视图驱动的IT应用用于支持特定职能部门(例如销售、会计、财务和生产)的管理工作,而不是为可能跨越几个职能部门的业务过程提供整体性视图。

当信息化解决方案大规模介入手工会计系统时,我们看到,最初盛行的仅仅只是手工会计系统的电子化、自动化,而非更高层次上的“信息化”。自动化的会计信息系统,在设计之初是针对手工会计系统的物理形态——凭证、账簿、报表等进行数据库建模,所得之系统能恰当抽象、描述手工会计系统。简言之,是让会计人员从对纸质凭证、账簿、报表的操作转移到相应的电子版本上。在自动化会计信息系统中,各种电子化票据作为信息系统模块间的数据通信载体与授权依据,从本质上说,这只是传统会计工作过程的存储电子化与处理自动化。

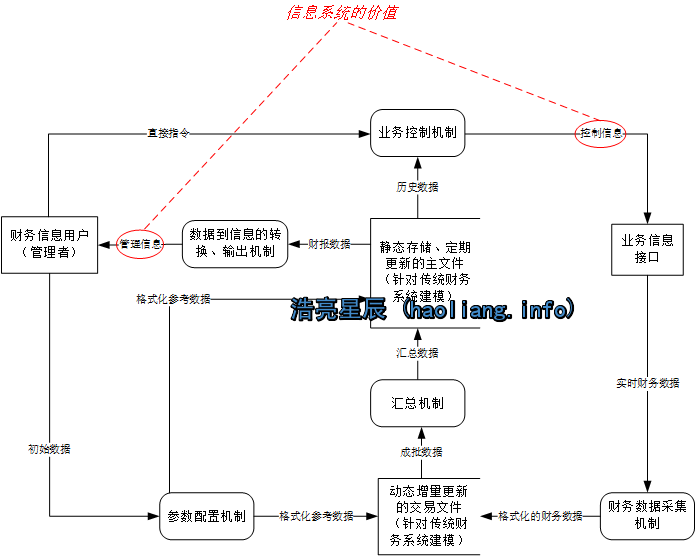

我画了下面这个图来总体说明我对传统的自动化会计信息系统的理解。

这种会计信息系统的缺点也是显而易见的:

- 以偏概全。这种体系结构仅采集组织业务事件数据的一个子集(会计事项数据):会计师通过判断一项业务活动是否影响组织的财务报表,来鉴定该业务事件是否应记入会计系统;但事实上,尽管一项业务不影响组织的财务报表,它也可能本应被记入财务系统外的一个或多个子系统中。更进一步地,这种体系结构仅存储、处理会计事项的部分数据:传统会计系统并没有采集业务活动的全部数据而只采集业务活动数据的一个子集——主要是会计事项的日期和其财务影响;传统会计记录会计事项的货币计量结果,而不包括心系客户所需的诸如生产力、执行情况、可靠性之类的其他信息。为了弥补这种不足,传统会计使用越来越多的脚注来披露这些信息。由于信息用户不能获取关于业务活动的详细信息,他们管理业务活动的能力就受到了限制。

- 记录、处理和控制的滞后性。传统会计系统体系结构的一个缺憾就是账户余额从来不是当前时点的余额。会计数据通常是在业务发生后收集,而不是在业务发生时实时采集。而且,在传统会计体系结构下,财务报表并不直接可用,还必须经过若干后台处理步骤(过账、对账、编制调整分录、结账和审计)。因为会计数据是在业务发生后,按天、周乃至月来采集和处理的,所以用于决策的会计信息总是滞后的。

- 信息不够精细。这种体系结构以高度汇总的方式重复采集、存储数据:在传统的会计模型中,数据被汇总计入日记账或分类账后,就难于将其分解以反映业务的本来面目。会计系统中数据的汇总标准限制了信息客户所能获取的信息。

- 数据存储结构单一。这种体系结构未能存储数据以满足对业务活动的不同视图,它只是按照会计科目表来组织数据以编制财务报表。这要求用户预先确定他们想了解业务活动哪些方面的信息,以此制定账户分类方案,依据这个账户分类方案来存储、汇总数据。这就限制了我们所能得到的信息种类,使管理者不能从多个不同角度探究、分析所采集的数据。

(三)业务事件驱动的会计信息系统

这种信息系统在设计之初即针对现实世界的实体建模,得到的数据库能恰当描述现实世界中的相关实体,并以能够恰当反映实体相关属性的视角格式化数据;会计人员使用这种信息系统时,看待数据的视角多元化,系统采集的数据是整个企业工作流的写照,财务系统作为其子集,只是基于原有数据生成的视图。综合看来,业务事件驱动的会计信息系统具有以下四个特点:

- 这种体系结构是基于业务事件(业务活动),而不是基于用户信息视图;

- 这种体系结构支持业务过程的简化和变更;

- 这种体系结构集成所有业务数据;

- 这种体系结构集成信息处理和实施控制。

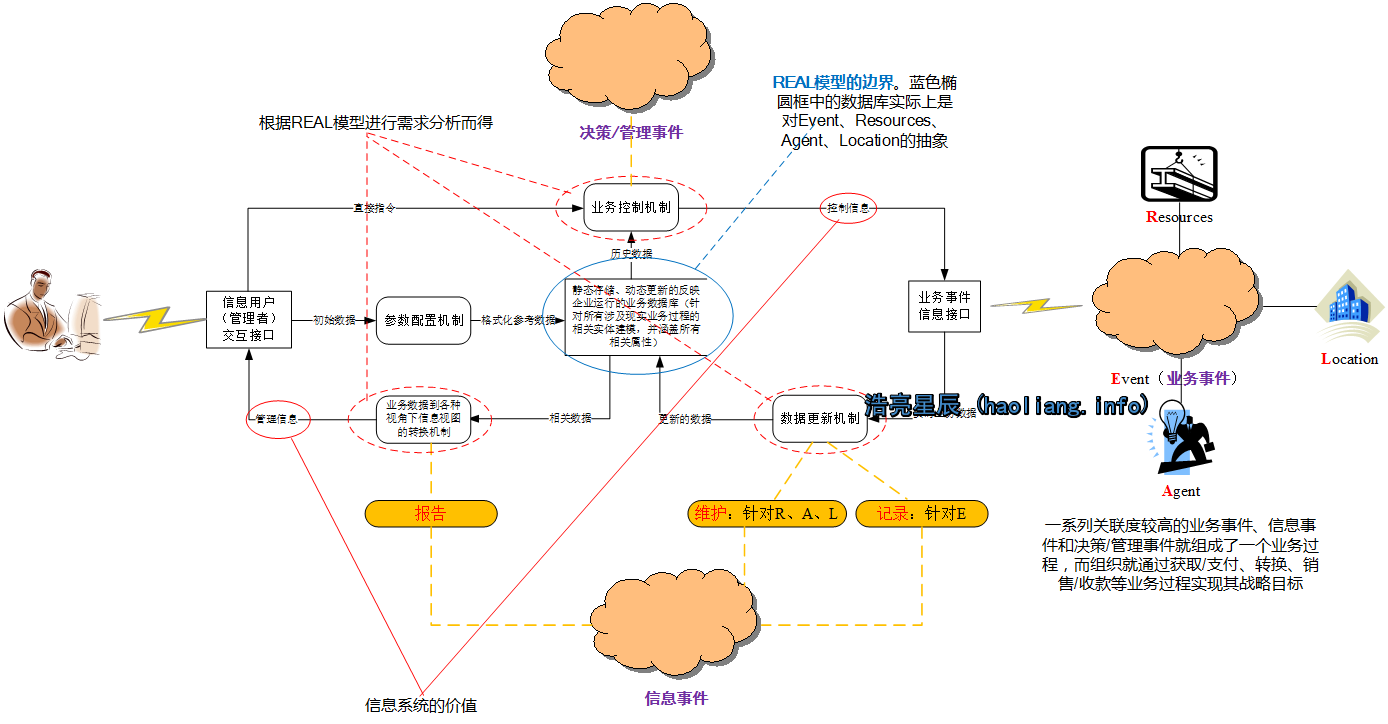

构建业务事件驱动的会计信息系统的建模工具就是REAL模型。在我看来,REAL模型主要用于构建业务事件驱动的会计信息系统时进行数据库建模。它的作用总结起来有两点:

第一,REAL模型是刻画业务事件本身各种属性的静态模型。也就是说,系统不只记录改变组织资产、负债和所有者权益的事件,而是记录所有管理人员想要计划、控制和评价的事件。系统中存储业务活动多方面的细节信息,从而能灵活地生成各种报告。

第二,REAL模型是提取系统需求的线索。上面说过,REAL是一种“静态模型”,它只能根据系统需求,设计出适合于这种需求的数据库;而据以进行程序开发的具体系统需求,还有待语句描述、数据流图等其他语义工具来描述。换言之,REAL模型在更多程度上解决的是数据在信息系统中以什么样的结构存储,而对数据进行采集、处理、输出的逻辑还要另外用数据流图等方法来设计。

我画了下面这个图来总体说明我对整个REAL模型的理解。